Hydraulische Charakterisierung von geologischen Strukturen im Tafeljura bei Muttenz

Ziel der Untersuchungen war, den hydraulischen Einfluss von Strukturen des Tafeljuras im Untergrund von Muttenz auf die Ausbreitung von gelösten Substanzen z.B. aus Altlasten oder Salzlaugung zu erkunden. Dazu wurden orientierte Aufnahmen von Strukturen entlang von Bohrungen zusammen mit hydraulisch relevanten Messungen (Flowmeter-, Packer- und Pumptests, Temperatur und elektrische Leitfähigkeit des Fluids) und Auswertungen der hydraulischen Leitfähigkeiten aus 12 Bohrungen in Muttenz ausgewertet.

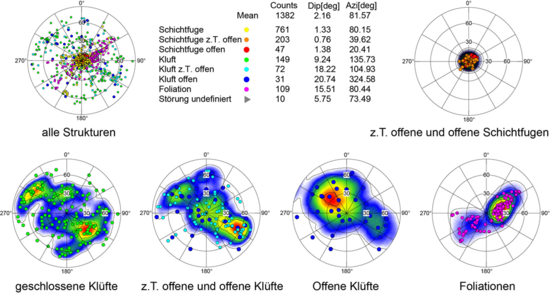

Dabei wurde beobachtet, dass die Schichtfugen nahe der Horizontalen liegen (Abbildung). Die schwach offenen und deutlich offenen Klüfte fallen hingegen am häufigsten mit einem Winkel von nahe 60° nach ESE und konjugiert nach WNW und damit parallel zu den tektonischen Horst- und Grabenstrukturen des Tafeljuras ein, welche wohl hauptsächlich im Oligozän entstanden sind. Beide, offene Schichtfugen und Klüfte, haben eine Relevanz auf das Grundwasserfliessfeld. Die in den Evaporiten der Zeglingen-Formation bestimmten geschlossenen Foliationsflächen zeigen ein einheitliches Einfallen nach SW oder NE mit einem Winkel von meist unter 45°. Dies lässt vermuten, dass diese durch duktile Deformation entstandene Überprägung mit der Bildung des NNW-ESE bis NW-SE streichenden Adlerhofgewölbes im Miozän zusammenhängt.

Die über Flowmeter-, bzw. Packertests bestimmten Mittelwerte der hydraulischen Leitfähigkeit (kf) für die offenen Klüfte gegenüber den offenen Schichtfugen fallen durchwegs höher aus. Die höchsten kf-Werte im 10-3 m/s-Bereich wurden im Mittel in den Klüften des dolomitischen, sowie in Schichtfugen und Klüften des calcitischen Teils der Schinznach-Formation gemessen. Die Werte in der Dolomitzone fallen dagegen eine halbe Grössenordnung kleiner aus bei den Flowmeter- bzw. Packertests. Die neben den offenen Strukturen in der Oberen Sulfatzone bestimmten Mittelwerte von kf sind durchwegs ca. 2 Grössenordnungen tiefer.

Der ausgewertete Datensatz kann als Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Grundwassermodelle dienen. Hierfür werden drei Ansätze vorgeschlagen: (1) Modellansatz mit einfachem Kontinuum und homogener Modellanisotropie auf Grundlage der dominierende Orientierung offener Schichtfugen und Klüfte; (2) Modellansatz mit zweifachem Kontinuum und einer isotropen/anisotropen Matrix und einer zusätzlichen Modellanisotropie auf Grundlage von stellvertretenden 2D-Elementen für offene Schichtfugen und Klüfte; sowie (3) Modellansatz mit äquivalent einfachem Kontinuum und einer Modellanisotropie auf Grundlage eines diskreten Netzwerks beruhend auf Hauptrichtungen und Dichte von Schichtfugen und Klüften. Der gewählte Modellansatz könnte anschliessend mit bestehenden Felddaten (z.B. im Grundwasser gelöste Substanzen, Isotopenzusammensetzungen oder Grundwassertemperaturen), welche sensitiv auf eine Verteilung des Grundwasserfliessfelds reagieren, verglichen werden.

Auftraggeber: AUE BL

Projektlaufzeit: 2022-2023

Projektbearbeitung AUG: Eric Zechner

Abbildung: Oben links: Flächen und Anzahl aller Strukturen, mittlerem Einfallswinkel („Dip“) und mittlerem Richtungswinkel („Azimuth“). Oben rechts: alle z.T. offenen und offenen Schichtfugen. Unten von links nach rechts: Geschlossene Klüfte, z.T. offenen und offenen Klüfte und Foliationen in resultierenden Schmidt’schen Polprojektionen der Oberen Hemisphäre mit Konturierung der Poldichte von weiss über blau bis rot.

Quick Links

Social Media